「新選組が好きだけど、京都どこをどう回ればいいのか分からない」

「ひとり旅でも気兼ねなく名所を楽しみたい」

この記事では、京都在住のひとりびより編集部スタッフが、壬生寺から島原まで、ひとりで半日で回れる新選組ゆかりの地モデルコースを紹介します。

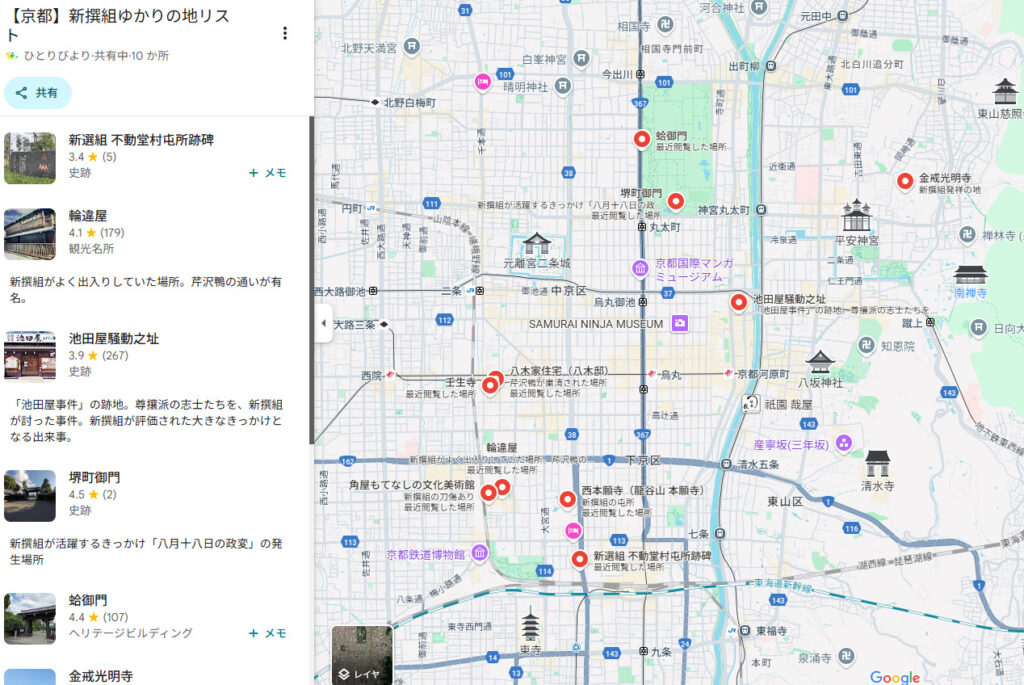

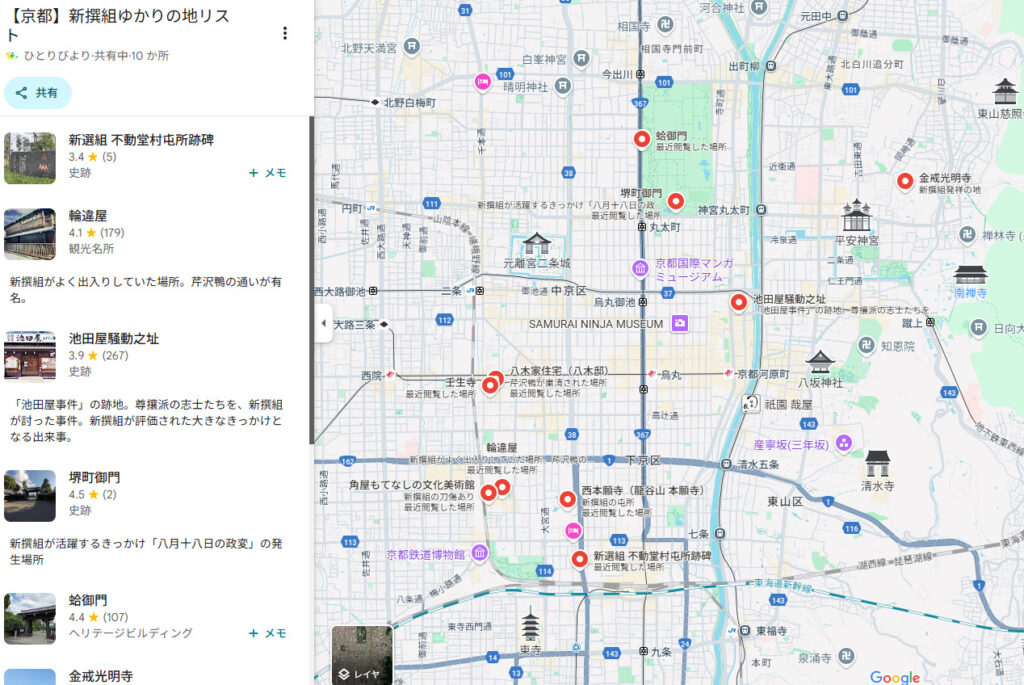

ルートの参考になるよう、Googleマップリストも記事内でプレゼントしてます。

また、歴史上の出来事や見どころポイントなどもわかりやすく解説していますので、この記事を読めば観光がより楽しみになるでしょう。

この記事ははこんな方におすすめ!

- 新撰組が好きで、ひとりで京都のゆかりの地を巡ってみたい

- 歴史や背景を知ったうえでじっくりと見学したい

- 新撰組の刀傷や、新撰組が鍛錬に励み、宿舎としていた場所を見てみたい

ちなみに、新撰組の世界観を味わってから観光をしたい!という方は、浅田次郎の以下小説がおすすめです。

とくに、『輪違屋糸里』は、糸里の視点から新選組隊士の人間的な一面や葛藤が描かれているのが魅力でした。

単なる歴史上の人物ではなく「生きた人間」としての姿が感じられます。

京都の新選組ゆかりの地を一つ一つ紹介する前に、このブログで紹介している名所をまとめたGoogleマップをプレゼントいたします!

※この記事で紹介していない、京都の新選組ゆかりの地も掲載しています。

場所がすべて掲載されているので、現在地から目的地まで迷わずアクセスできます。

スマホで地図を保存しておけば、ひとり旅でも安心して巡ることができます。

\【京都】新選組ゆかりの場所マップリストはこちらをクリック/

※保存に個人情報などの入力は一切ございません。

また、こちらからはどなたが閲覧・保存したのか確認できません。

京都観光を楽しんでいただきたいという想いで作成しております。ご安心ください。

名所についての解説一言入れているので、新選組とどんなかかわりがある場所かも分かるようになっていますよ。

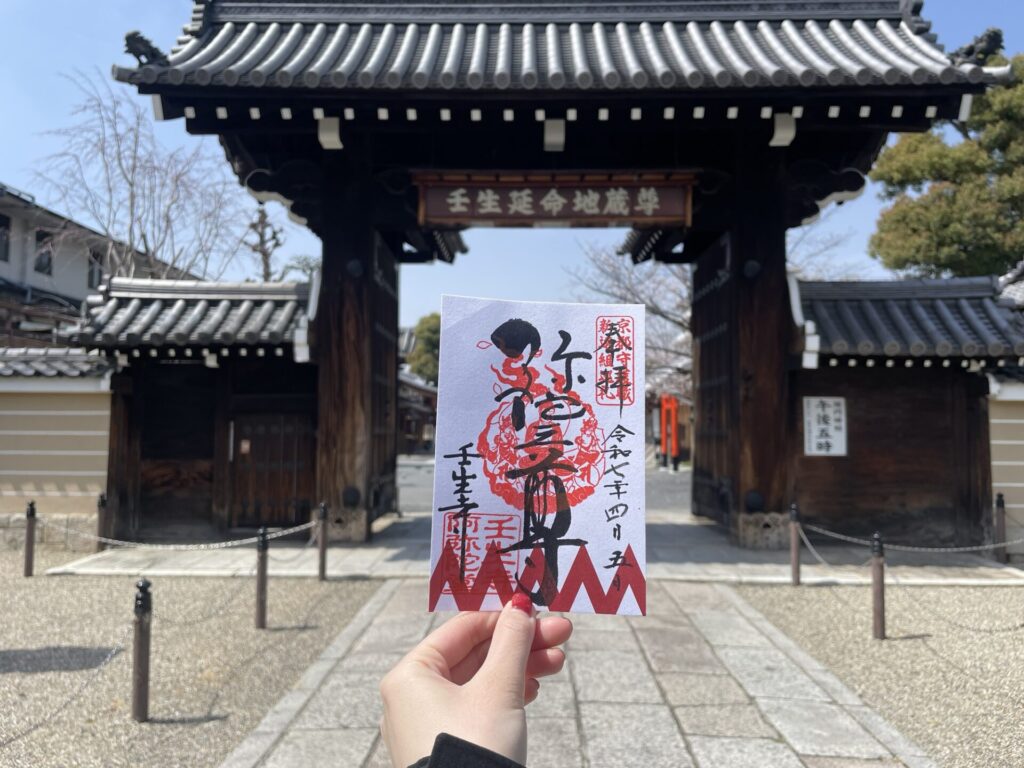

まず訪れたい場所は、新選組が京都で初めて拠点を構えた地・壬生(みぶ)に位置するお寺、壬生寺(みぶでら)です。

限定御朱印帳や、新選組隊士の供養塔が集まる「壬生塚」もあり、静かな住宅街にあるにもかかわらず、多くの新選組ファンが日々全国から訪れています。

1863年、壬生浪士組が発足した当時(「新撰組」という名がつく前)から、壬生寺は新選組の訓練場・活動拠点として隊士たちが剣術の訓練を行う場でした。

歴史上では、壬生寺で鍛錬に励み、その周辺にある「前川邸」や「八木邸」などの有力な豪商の邸宅を屯所(宿舎)としていたと伝わります。

その後、隊士の増加や組織の拡大に伴い、1865年にはより広大な西本願寺に屯所を移しますが、壬生寺とその周辺はまさに新選組の黎明期を支えた“出発の地”といえます。

壬生寺で見ておきたいポイント

- 壬生塚(隊士7名の合祀墓)

- 近藤勇や土方歳三の胸像

- 限定御朱印や御朱印帳

- 新選組隊士の隊服をモチーフにした絵馬

境内には新選組隊士の供養塔が集まる「壬生塚」があり、隊士ひとりひとりの人生に思いを馳せながら静かに手を合わせることができます。

※新選組局長・近藤 勇の胸像と遺髪塔、新選組屯所で暗殺された隊士・芹沢鴨と平山五郎の墓、勘定方・河合耆三郎の墓の他、隊士7名の合祀墓。 池田屋騒動で亡くなった隊士・奥沢栄助、安藤早太郎、新田革左衛門らも葬られている。

また、新撰組隊士をモチーフにした、ここでしか手に入らない御朱印帳も必見です。

2025年は「近藤勇」モチーフで、過去の御朱印帳なども見ることができました。

■詳しくは以下の記事をチェック

■壬生寺

住所: 京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町31

アクセス: 阪急「大宮駅」、嵐電「四条大宮駅」より徒歩約10分

営業時間: 8:30~16:30(壬生塚は9:00~16:00)

公式HP: https://www.mibudera.com

公式SNS: なし(2025年7月時点)

壬生寺を見学し終えたら、すぐとなりの八木邸へ。

新撰組の最初の屯所(宿舎)のため、ぜひ見ておきたい場所です。

また、芹澤鴨が近藤勇らによって暗殺された場所でもあり、当時の刀傷も必見です(刀傷やこの門の先の見学は、ツアー参加が必要です)。

八木邸は、有力な豪商・八木源之丞の邸宅です。

壬生寺のすぐ近くにあり、支援を受けて屯所(宿舎)として、隊士たちはここで生活を始めたとされています。

また、八木邸は新選組の内部抗争が起こった現場としても歴史的に重要な場所です。

1863年、粗暴な振る舞いや素行不良が原因で組織に悪影響を及ぼしていた幹部・芹澤鴨(せりざわ かも)が、近藤勇などによりここの奥座敷で暗殺されたのです。

現在でも、当時の刀傷が鴨居に残っており、歴史の生々しさを今に伝えています。

八木邸で見ておきたいポイント

- 解説ガイド付き見学(お抹茶と屯所餅も味わえる)

- 奥座敷の鴨居に残る刀傷(芹澤鴨暗殺の痕跡といわれる)

- 門の先は撮影禁止だが、当時の面影を残す八木邸に入り、見学できる貴重な経験ができる

実際に私も、ガイド付きの見学を体験してきました。

案内の方の語り口はとてもわかりやすく、臨場感たっぷり。

刀傷などの実物を前に、歴史が“その場で起きていたこと”として感じられました。

「本当にここでそんなことが…」と、思わずヒヤッとする瞬間もありました。

ただし、人気の観光地なので混雑時は待ち時間が長くなることもあります。

ひとりでも予約できるので、事前に予約をしてておくのがおすすめです。

予約はじゃらんで受け付けているようですので、詳しくは以下のリンクをご確認ください。

新選組駐屯所 八木亭見学の予約ページ【公式】じゃらん-遊び・体験予約-

▲じゃらんの予約詳細ページに遷移します

■八木邸

住所: 京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町24

アクセス: 阪急「大宮駅」または京福「四条大宮駅」より徒歩約10分/市バス「壬生寺道」下車 徒歩1分

営業時間: 9:00〜17:00(最終受付16:00、ガイド時刻により変動)

公式HP: http://www.mibu-yagike.jp/

公式SNS: なし(2025年7月時点)

売店紹介

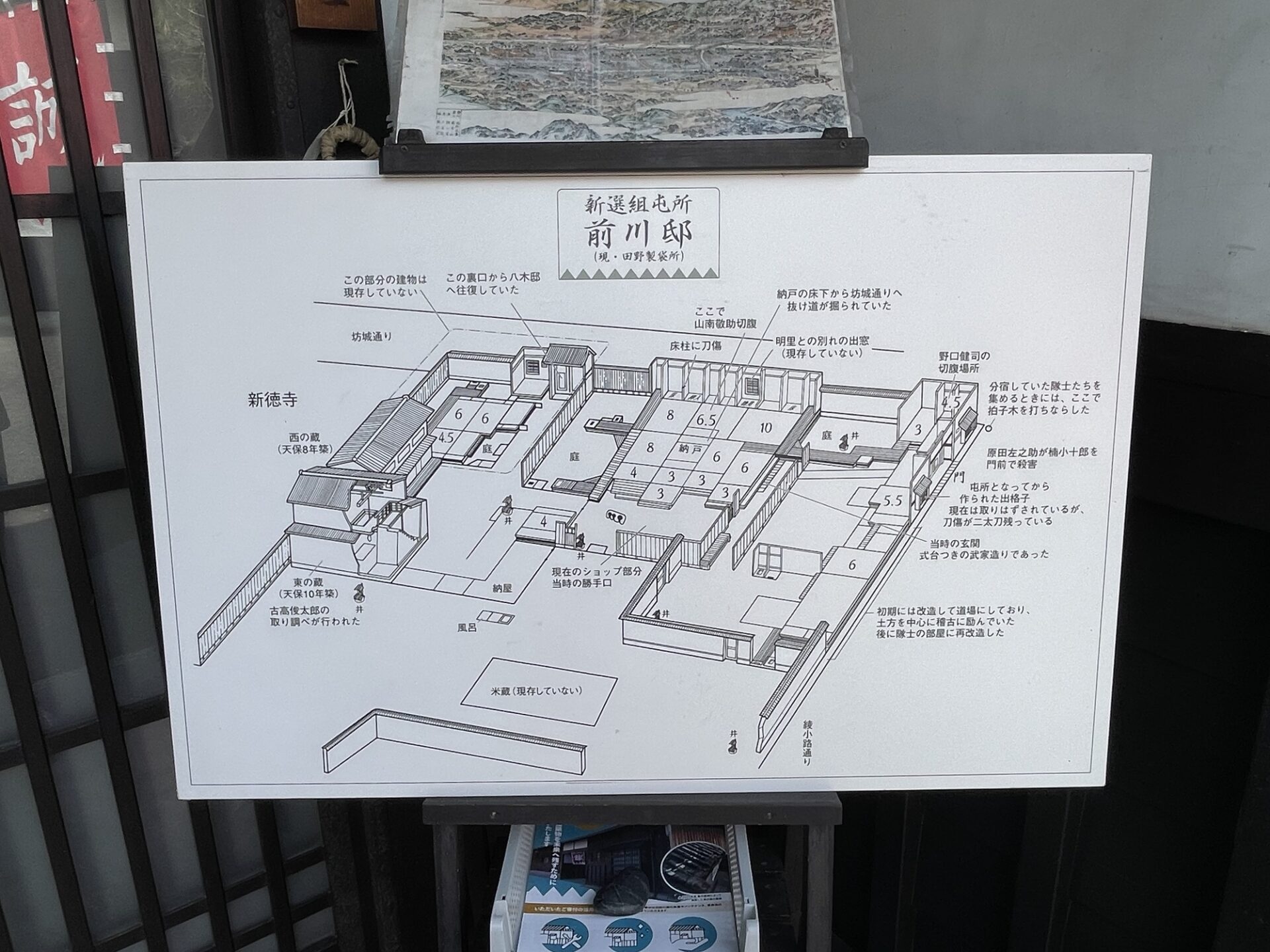

旧前川邸も、八木邸と同じく、新撰組の最初の屯所(宿舎)として使用された邸宅です。

八木邸の向かいに位置します。

広さ約443坪、平屋建て、12間・146畳という大きな規模。

馬が駆け込めるほどの大きさの長屋門や出窓、拍子木が残るなど、当時の隊士の暮らしを想像できる貴重な建築遺構です。

現在は個人所有となって内部見学はできませんが、土日祝のオリジナルグッズの販売時には、勝手口まで入ることができます。

1863年、壬生浪士組が発足した当時(「新撰組」という名がつく前)から、新撰組が屯所(宿舎)として使用していた場所で、生活の場となっていました。

その背景には、当時の所有者であった前川善兵衛が、新選組に理解を示し、宿所や拠点として自宅を提供したという事実があります。

また、ここは、穏やかで人望のあった新撰組幹部・山南敬助(さんなんけいすけ)が切腹した場所とも伝えられてます。

これは、山南が無断で隊を離れたことが重大な「裏切り行為」とされ、隊の秩序維持のためにも見せしめ的に処罰せざるを得なかったためと伝わります。

旧前川邸で見ておきたいポイント

- 「長屋門(ながやもん)」と呼ばれる、隊士が実際に出入りしていた大きな門玄関

- 外の様子を中から見張っていたとされる、建物の一部にある出窓のような張り出し(武者窓とも)

- 隊士も出入りしていた、当時の勝手口※土日祝のみ

- 旧前川邸オリジナルグッズ他、新選組に関するグッズ販売※土日祝のみ

旧前川邸の外観だけでも、新選組の歴史を感じる息吹が伝わります。

土日祝に行けば、普段は公開していない前川邸の勝手口も見ることができ、貴重な体験ができるでしょう。

※勝手口部分でグッズ販売がされています。

■旧前川邸

住所: 京都府京都市中京区壬生賀陽御所町49

アクセス: 阪急「大宮駅」または京福「四条大宮駅」より徒歩約8分

営業時間: 外観のみ見学可/土日祝のみ10:00~17:00 グッズ販売

公式HP: http://kyu‑maekawatei.com/

公式SNS: なし(2025年7月時点)

壬生寺・前川邸・八木邸を見学し終えたら、島原エリアの角屋(すみや)へ行ってみましょう。

壬生寺エリアからは、徒歩(約16分)またはバス(市バス71系統:壬生寺道→島原口)で向かうことができます。

島原エリアは、幕末期に京都唯一の正式な遊郭として栄えた場所です。

とくに、角屋は高級揚屋として栄えました。

※揚屋:今でいう料亭。芸妓さんの踊りや歌を楽しみながら、料理やお酒を味わえる場所

現在は「角屋もてなしの文化美術館」として公開されてます。

新選組の芹澤鴨や近藤勇らも角屋に通い、宴席を開いた記録が残されています。

いわば、新撰組の憩いの場だったと言えるでしょう。

また、通常入店する際は刀を預けて帯刀することはできませんが、新選組は市中警護という任務の立場上、帯刀したまま入店していたようです。

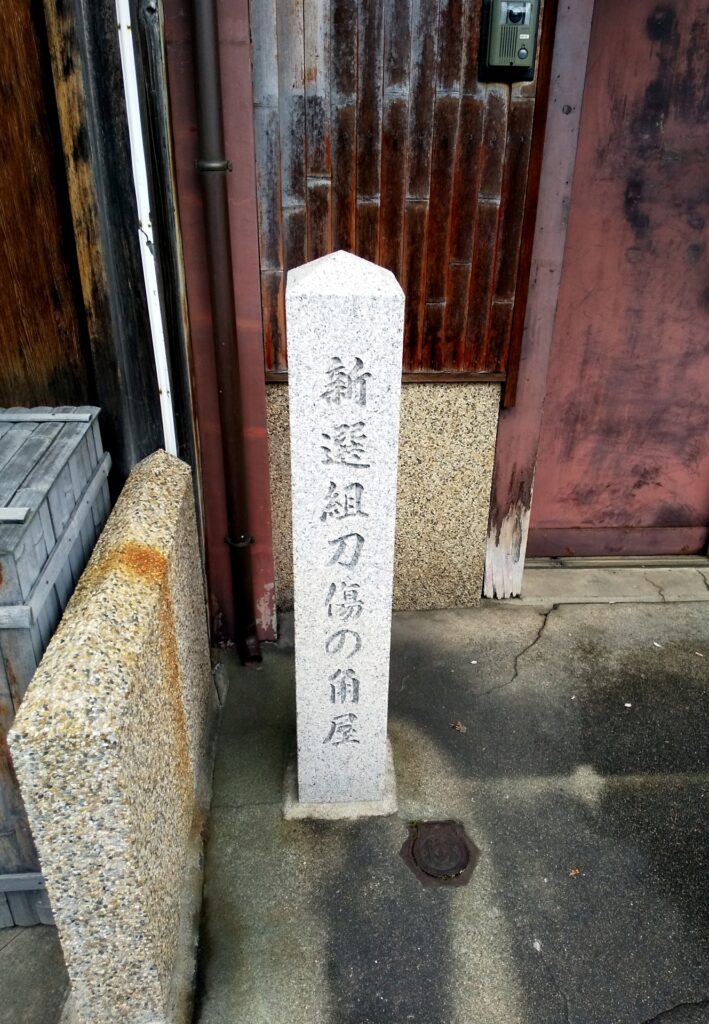

中でも芹澤鴨が酔った勢いで部屋を荒らしたという逸話が伝わっており、現在も角屋の前庭の柱や内部にはその痕跡とされる刀傷が残されています。

※これらの刀傷が実際に芹澤鴨によるものかということは断定できませんが、「新選組刀傷の角屋」という石柱が立っていることから新選組がつけたものであることは確かなようです。

角屋(すみや)で見ておきたいポイント

- 玄関と2階などに残る新撰組の刀傷

- 松の間(芹沢鴨が暗殺前に、新撰組幹部らと宴会していた場所)

- 建物全体(重要文化財。日本の揚屋建築唯一の遺構)

- 絵画作品「紅白梅図」(円山応挙・与謝蕪村など、当時の一流画人の作品が保存されている)

これらは、「角屋もてなしの文化美術館」の入場で見ることができます。

文化財保護の観点から、以下のように美術館の案内時間や時期などが設定されています。

「角屋もてなしの文化美術館」詳細

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 開館期間 | 春期(3/15〜7/18)、秋期(9/15〜12/15)のみ公開 |

| 1階見学 | ガイド付き6回/日、予約不要、20名程度/回 10:30~、11:30、12:40~、13:30~、14:30、15:30~(いずれも30分程度) |

| 2階特別公開 | 予約必須、1日4回、各回15名まで、小学生以下不可 |

| 料金 | 1階:大人1,000円・中高生800円・小学生500円 / 2階:大人800円・中高生600円(別料金) |

角屋もてなしの文化美術館は、春期と秋期のみの会館で、年間を通していつでも入れる場所ではありません。

タイミングが合えばぜひ行ってみてください!

とくに、2階の見学には予約が必要です。以下のホームページから確認してみてくださいね。

■角屋(すみや)

住所: 京都府京都市下京区西新屋敷中之町117(島原内)

アクセス: JR「丹波口」駅から徒歩約6分、または嵐電「西院」駅徒歩約10分

営業時間: 10:00~15:30(季節休館あり、詳細は公式)

公式HP:https://sumiyaho.sakura.ne.jp/

公式SNS: なし(2025年7月時点)

角屋の近くにある輪違屋(わちがいや)は、島原に現存する唯一の置屋(太夫を抱えた屋敷)です。

現在も輪違屋には「太夫」が実在しており、京都の太夫文化が継承されています。

普段は一見お断りの場所で、観光では入れる場所ではありません。

しかし、2023年には、「新選組結成160年&世界遺産」をテーマにした「京の夏の旅」キャンペーンで公開されていました。今後もイベントなどで公開されるタイミングがあるのではないでしょうか。

輪違屋は置屋でありながら、茶屋を兼業したことで新選組隊士たちの社交の場でもありました。

隊士たちは、島原を訪れた際にはこの輪違屋に足を運び、宴席を楽しんでいたと伝えられています。

とくに、近藤勇や芹澤鴨(といった幹部クラスの人物たちが、揚屋(宴会場)である角屋での宴のあとに、太夫との対面や遊興を楽しむために輪違屋を訪れていたと考えられています。

輪違屋や太夫の世界を物語として深く味わいたい方には、浅田次郎の小説『輪違屋糸里(わちがやいとさと)』がおすすめです。

糸里の視点から新選組隊士の人間的な一面や葛藤が描かれており、単なる歴史上の人物ではなく「生きた人間」としての姿が感じられます。

輪違屋で見ておきたいポイント

- 行灯(あんどん)に施された輪違紋(わちがいもん)※日本の伝統的な家紋の一種。縁起が良いことから、さまざまな屋号マークや装飾文様(意匠)にも使用されてきた

- 軒丸瓦の「髙」文字(ご当主の姓が「髙橋」さんに由来)

- 伝統的な格子戸(格子戸は中の様子が外から見えにくく、隊士たちが安心してくつろげる空間になっていたのではないでしょうか)

- 黒塗りの外壁と木組みの美しさ

輪違紋(わちがいもん)は、日本の伝統的な家紋の一種で、「輪違い(りんちがい)」または「二つ輪違い」とも呼ばれます。

見た目は、2つの輪が互いに斜めに交差している形で、縁起の良い図柄とされています。

伝

統的な格子戸や黒塗りの外壁、職人の手仕事が光る木組みの美しさをじっくり観察しながら、幕末の空気を感じてみてくださいね。

■輪違屋

住所:京都市下京区西新屋敷中之町114

アクセス:JR「丹波口駅」から徒歩約7分

営業時間:外観見学自由

公式HP・SNS:なし

この記事では、京都で新選組ゆかりの地を巡る半日モデルコースを紹介しました。

新選組ゆかりの壬生・島原エリアは、徒歩で巡れる距離に新撰組の歴史の息吹がぎゅっと凝縮されています。

刀傷や御朱印、建物の美しさなど、ひとりでも楽しめる見どころが満載です。

新撰組に思いを馳せながら、ゆかりの地をぜひじっくり堪能してみてくださいね。

観光の際には、以下マップもぜひご活用ください。

京都の新選組ゆかりの名所をすべてリストアップしましたので、現在地から目的地まで迷わずアクセスできます。

スマホで地図を保存しておけば、ひとり旅でも安心して巡ることができます。

※この記事で紹介していない、京都の新選組ゆかりの地も掲載しています。

\【京都】新選組ゆかりの場所マップリストはこちらをクリック/

※保存に個人情報などの入力は一切ございません。

また、こちらからはどなたが閲覧・保存したのか確認できません。

京都観光を楽しんでいただきたいという想いで作成しておりま

※2025年7月時点の情報

※記事の内容(メニュー、価格、サービス)などは、訪問時点でのものです。変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

※写真の無断転用はご遠慮ください。